Avant de se lancer dans le projet de devenir procureur, mieux vaut savoir à quoi s’attendre : entre la durée des études, la préparation du concours et l’immersion à l’ENM, l’ensemble exige organisation et méthode. Résumons cette trajectoire de manière claire, pour vous prémunir contre les pièges classiques et vous offrir une feuille de route robuste, que vous soyez étudiant ambitieux ou professionnel envisageant une nouvelle voie.

Combien d’années d’études faut-il pour devenir procureur ?

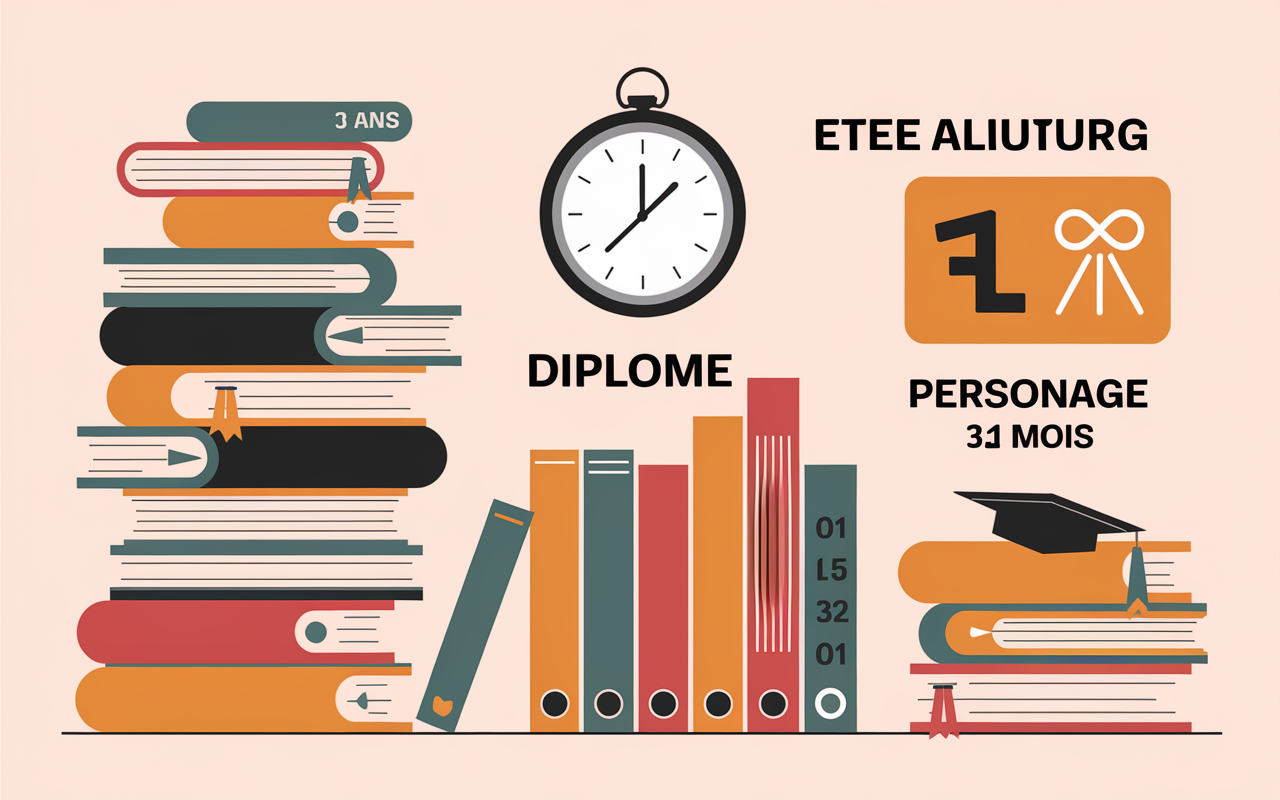

Beaucoup d’étudiants (et leurs familles) se posent la question : combien de temps pour devenir procureur en France ? On constate régulièrement que ce projet requiert près de 8 ans après le bac : 5 ans d’études superieures en droit, puis 31 mois à l’École nationale de la magistrature (ENM). Ce parcours exigeant se découpe en plusieurs étapes bien définies. Quelques précisions pour y voir plus clair et garder le cap.

| Étape | Durée |

|---|---|

| Licence de droit | 3 ans |

| Master de droit | 2 ans |

| Concours d’accès ENM | Variable (préparation parallèle envisageable) |

| Formation à l’ENM (auditeur de justice) | 31 mois (rémunérés ~1 680 € brut/mois) |

| Total | Environ 8 ans |

Le parcours universitaire et professionnel pour devenir procureur

S’engager dans la carrière de procureur suppose de franchir plusieurs étapes : d’abord l’université, ensuite un concours réputé difficile, enfin une immersion à l’ENM. Beaucoup démarrent avec l’envie de défendre la justice… et une inscription dans une faculté de droit.

Bac, licence et master – le trio de base

Le parcours demarre la plupart du temps avec un bac général, suivi d’une licence de droit (3 ans), puis du master (2 ans). Pour intégrer l’ENM, le minimum légal reste un Bac+4, même si 90 % des candidat(e)s disposent d’un master (Bac+5) – une année supplémentaire appréciée pour consolider le dossier et multiplier les expériences terrain. Certains enseignants recommandent d’ailleurs de viser le master afin de mettre toutes les chances de son côté.

Quelques points de repère essentiels :

- La licence de droit (L1 à L3) dure 3 ans – base incontournable ; quelques-uns racontent que prendre un double cursus dès la L2 peut aussi ouvrir des portes insoupçonnées.

- Le master (M1, parfois M2), idéalement filière judiciaire, ajoute 2 années d’approfondissement et de spécialisation.

- Les stages deviennent précieux dès la L3 : ils enrichissent le dossier et renforcent la vocation, avec parfois des rencontres fondatrices.

Nombre d’étudiants déterminés anticipent la préparation au concours ENM en même temps que le master 2 : la charge est relativement lourde, mais ce choix permet de gagner un temps précieux. Un ancien auditeur de justice confiait d’ailleurs que cette organisation était souvent décisive.

Concours de la magistrature – le vrai filtre du parcours

Arrivé au concours national de l’ENM, tout se joue : moins de 250 places par an, pour un taux de réussite inférieur à 10 %. Plusieurs épreuves attendent les candidats : écrits, oraux, situations concrètes… Ce filtre redoutable peut en décourager plus d’un, mais il forge aussi la détermination. Est-ce vraiment insurmontable ? Pas nécessairement, mais il faut s’y préparer longuement, selon de nombreux tuteurs de prépa.

Gardez les éléments suivants en tête :

- Trois voies d’accès existent : externe (étudiants), interne (fonctionnaires), ou 3e concours (expérience dans le privé ou syndical, ex-avocats, etc.).

- La limite d’âge s’étend à 31 ans pour l’externe ; jusqu’à 48 ans et 5 mois pour l’interne ; ces chiffres sont fréquemment cités lors des séances d’orientation.

- Trois tentatives seulement pour le concours externe : certains choisissent alors d’autres métiers du droit en cas d’échec, le secteur étant vaste et riche en passerelles.

Prévoir, si besoin, une option professionnelle alternative (avocat, juriste, greffier) reste une sage précaution : la sélectivité laisse peu de place au hasard. Un conseiller d’orientation rappelle d’ailleurs que rebondir vers un nouveau secteur juridique est actuellement courant.

Accès à l’ENM– concours et profils admissibles

Avec le master en poche, l’objectif devient limpide : intégrer l’ENM à Bordeaux. Le concours varie selon le profil – étudiant en fac, fonctionnaire, professionnel en reconversion. Regardons de plus près les conditions principales et les points que soulignent régulièrement les forums spécialisés.

Le concours externe, le passage obligé des étudiants

Le concours externe concerne d’abord les étudiants : un Bac+4 suffit officiellement, mais la grande majorité des candidats se présentent avec un Bac+5 (master 2) ou davantage. Environ 2 000 participants chaque année, mais seulement 150 à 200 admis, ce qui laisse peu de place à l’improvisation.

- Le taux de réussite oscille autour de 8 à 10 %, selon les statistiques issues de l’ENM.

- On y retrouve des épreuves écrites, orales et des simulations de mises en situation : chaque phase est déterminante.

- Ne pas négliger les justificatifs à présenter (stages, engagements), surtout depuis le durcissement des controles administratifs.

Il n’est pas rare de rencontrer des étudiants retraçant plusieurs années de tentatives : certains cumulent stage, suppléance, job alimentaire pour sécuriser le parcours avant de réussir. Plusieurs anciens candidats décrivent ce chemin comme “une course d’endurance”.

Le concours interne et 3e voie – des portes pour les pros

Fonctionnaires, agents publics, salariés du secteur privé de longue date ou responsables associatifs : deux autres concours existent pour ces profils.

- L’interne : réservé à ceux qui justifient 4 ans d’activité dans la fonction publique (policiers, greffiers…). Âge limite : 48 ans et 5 mois au passage du concours.

- La troisième voie : accessible après 8 ans d’expérience dans la sphère privée, associative ou syndicale ; attention, très peu de places (13 sur 250 en 2020).

En pratique, l’accès est moins corseté qu’il y a vingt ans, bien qu’il implique un dossier solide, une motivation à toute épreuve et un parcours crédible – c’est un fait souvent rapporté par les formateurs ENM. Un responsable RH souligne qu’un bagage professionnel atypique mais argumenté peut aussi séduire le jury aujourd’hui.

La formation au sein de l’ENM

Bravo, le sésame est en poche ! Le départ pour Bordeaux est imminent, pour 31 mois d’alternance entre études et expériences pratiques. Ce moment charnière n’a rien de purement académique, il prépare à une prise de responsabilités progressive. Un auditeur de justice évoquait même que la première année “passait à toute vitesse”.

31 mois rythmes entre théorie, stages et premières (vraies) responsabilités

Les auditeurs de justice démarrent par 6 mois à l’ENM, suivis de nombreux stages : tribunaux, cabinets d’avocats, services pénitentiaires, parfois même à l’étranger. Chacun perçoit une indemnité d’environ 1 680 € brut/mois, de quoi assurer l’essentiel du quotidien tout en appréhendant la réalité des dossiers. Il arrive qu’un jeune auditeur découvre, par exemple, le choc d’un premier stage en maison d’arrêt.

Voici un aperçu du programme :

- Cours transversaux (déontologie, prise de parole, méthodologie judiciaire…) favorisent un socle commun solide.

- Immersions terrain variées, notamment au parquet ou dans l’administration pénitentiaire : certains relatent combien une visite surprise les a marqués.

- Retour à Bordeaux pour préparer l’examen final : le classement qui suit détermine ensuite le choix du premier poste.

Détail marquant : plus le classement de sortie est élevé, plus les affectations proposées correspondent aux aspirations initiales. Un ancien formateur glissait, non sans malice, que “tout le monde vise Paris mais qu’il y a souvent des surprises”.

Rémunération et statut – on n’est plus étudiant

Le passage d’auditeur à magistrat s’accompagne d’un statut de fonctionnaire. La rémunération débute modestement, mais apporte une stabilité appréciable : à la sortie, le “substitut du procureur” perçoit entre 2 200 et 2 700 € brut mensuels, selon la zone et l’ancienneté. Certains professionnels rappellent que des primes peuvent compenser la charge en début de carrière.

Avec l’expérience, le revenu progresse sensiblement : les postes de procureur ou de procureur adjoint atteignent regulierement 5 000 à 7 000 € brut en fin de carrière ; pour quelques grades “premium”, cette fourchette peut encore augmenter.

Magistrature du siège, du parquet – différences et parcours alternatifs

Au sein de la magistrature, deux itinéraires majeurs coexistent : “le siège” (juges) et “le parquet” (procureurs). Même processus de sélection, mais des missions qui changent la perspective au quotidien. L’ENM forme aux deux : on se spécialise selon les envies, le classement et parfois les besoins du service public.

Procureur ou juge ? Le match des parcours et des missions

Le procureur veille à l’intérêt général : il conduit les enquêtes et guide les suites judiciaires. De son côté, le juge tranche et rend la justice au nom du peuple français. Plusieurs magistrats partagent qu’il n’existe aucune rigidité ; commencer substitut, “passer côté juge” ou revenir au parquet reste fréquent selon les besoins. Certains racontent avoir changé deux fois de parcours en quinze ans de carrière !

À retenir : l’ENM propose une formation commune, la spécialisation intervient en cours de scolarité ou au moment du classement final. Rien n’est figé, et un retour en arrière demeure possible pendant les premières années.

Alternatives et passerelles si le parcours classique ne convient pas

Un concours raté ? Un changement d’orientation imprévu ? Plusieurs options existent et s’inscrivent dans des logiques de “passerelles” :

- Passer le concours d’avocat ou greffier, deux voies accessibles en reconversion et bien identifiées sur le marché.

- Rejoindre le secteur des juristes en entreprise, au sein d’administrations, ou travailler dans une ONG : il arrive qu’un juriste d’affaires devienne ensuite cadre territorial après une poignée d’années de pratique.

- Explorer les passerelles internes après un parcours professionnel affirmé : certaines directions RH valorisent ce type d’évolution atypique.

Il peut s’avérer nécessaire de “repartir de zero” pour certains aspects, mais l’expérience juridique acquise reste largement transférable – notamment dans la fonction publique, où l’on croise d’anciens auditeurs de justice à des postes variés. Un formateur ENM évoquait que ces profils sont de plus en plus recherchés.

FAQ : reconversions, passerelles, financement, débouchés

Des interrogations se posent frequemment, en particulier concernant les cas particuliers, les reconversions ou le financement de la formation : précisons ici les grands classiques pour rassurer ou orienter.

Quelques repères FAQ pour y voir plus clair

- Peut-on devenir procureur sans master en droit ? Techniquement, le Bac+4 suffit, mais 90 % des admis ont atteint le master 2 : pour garantir vos chances, mieux vaut viser ce niveau.

- La formation à l’ENM est-elle rémunérée ? Oui, à hauteur de 1 680 € brut par mois pour chaque auditeur.

- Qu’en est-il d’une reconversion tardive ? L’accès reste ouvert via le concours interne ou la 3e voie, selon l’expérience ; attention, la limite d’âge (jusqu’à 48 ans et 5 mois pour l’interne) ne pardonne pas.

- Quel taux de réussite au concours ? Moins de 10 % ; il faut tenir sur la longueur, mais de nombreux lauréats insistent qu’une grande motivation paie.

- Aides ou financements ? Des dispositifs existent : DIF, aides publiques, prêts étudiants ; la rémunération ENM permet, dans une certaine mesure, de souffler sur la fin du cursus.

- Peut-on se spécialiser dès la licence ? Non : la spécialisation intervient réellement au master puis à l’ENM (c’est un point soulevé régulièrement en accompagnement professionnel).

Pour explorer les formations, la liste des écoles ou obtenir un guide détaillé, les liens et outils sont accessibles en fin de page. Certains prépas recommandent d’y jeter un coup d’œil avant de s’engager.

Ressources, outils et guides pour t’orienter sans te perdre

Pour approfondir, voici quelques ressources fiables :

- Concours ENM (site du ministère de la Justice)

- Devenez magistrat (plateforme officielle)

- Fiche métier procureur (analyse indépendante)

- Télécharger un guide PDF complet

- Simulateur de parcours et contacts utiles

On entend régulièrement que certains outils ou simulateurs auraient facilité la route des anciens… Que donnerait votre parcours simulé ?

Petit lexique pour survivre :

- ENM : École nationale de la magistrature

- Magistrature du siège : Juges, conseillers

- Magistrature du parquet : Procureurs, substituts

- Auditeur de justice : Élève magistrat en formation

- Concours externe/interne/3e concours : Voies d’accès différenciées selon le profil

Hésiter fait partie du jeu : s’informer, c’est déjà franchir un cap. Restez lucide, prenez votre temps, et sachez que si le chemin est long, les perspectives demeurent nombreuses.